特別寄稿 vol.2 佐々木悠さん ー グレゴリオ聖歌 研究よもやま話(後編)

特別寄稿 佐々木悠さん

エリザベト音楽大学准教授・佐々木悠さんによる「グレゴリオ聖歌よもやま話」後編をお届けします。

後編では、前編に引き続き、グレゴリオ聖歌の奥深い魅力について、語っていただきます。

※ 上記の写真は、2024年開催のエリザベト音楽大学チャリティー・クリスマスコンサートにおいて、

執筆者がグレゴリオ聖歌の指揮を務めた際の様子です。

私が聖歌と深く関わるようになった出発点には、前編で述べたような腑に落ちない疑問がありました。なぜこの音楽だけが特別視されるのか。なぜ西洋音楽の源と呼ばれるのか。その問いは今も心のどこかに残っています。しかし、私が聖歌に魅了されている理由は、こうした問題意識だけではありません。研究を進めるほどに広がっていく未知の領域、そしてその奥に潜む神秘性が、私を強く惹きつけ続けています。

突然現れる「完成された旋律」という謎

グレゴリオ聖歌には、成立背景を示す資料が一定程度残されている一方で、「旋律がどのように作曲されたのか」という核心的な部分は、驚くほど明らかになっていません。現在歌われている聖歌は千年以上前のものですが、写本に記録されているのは完成した姿のみで、作曲の過程を示す手がかりはほとんど残っていません。誰が、どのような考えで、どのように旋律を生み出したのか ── 1000曲を超えるとまで言われている歌が伝えられているにもかかわらず、その背後にいた人びとの具体的な姿は闇に包まれたままです。

そのような状況にもかかわらず、私が挑んでいる研究は、あえてこの謎に向き合おうとするものです。前編でも触れたように、聖歌の写本に書かれた「ネウマ」は、音の動きや抑揚に関する重要な情報を含んでいます。しかし、ネウマだけを見ても作曲のプロセスまでは分かりません。そこで必要になるのが、この記号を読み解く「解釈」という作業です。

私が特に注目しているのは、歌詞とネウマの関係です。8世紀中頃にローマから伝えられた聖歌は、9世紀後半以降、ネウマとともに写本として記録されていきます。興味深いのは、9世紀から10世紀に作成された写本に残る膨大な聖歌が、ほとんど修正の跡もなく、非常に整った姿で書き留められていることです。おそらく、ローマから伝えられた歌を初めてまとめて記した「Q」と呼ばれる大本資料が存在したのでしょうが、残念ながらそれはまだ発見されていません。

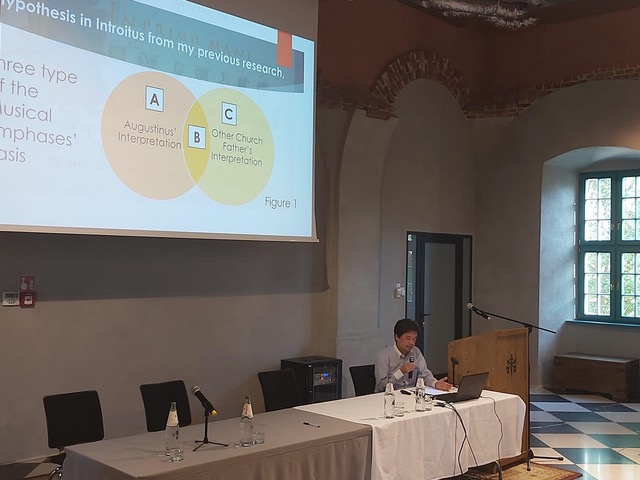

AISCGre 2023国際グレゴリオ聖歌学会国際大会

研究発表 (2023ポーランド)

Medren 2025 国際中世・ルネサンス音楽学会

研究発表 (2025イギリス)

鍵となるのは、歌詞とネウマの関係

つまり、作曲の過程が全く見えないにもかかわらず、旋律はすでに高度に洗練された形で姿を現している ── この突然の完成形こそ、聖歌研究の最大の謎だと私は感じています。そして、その謎をひもとく鍵が、まさに歌詞とネウマの関係にあります。 ネウマは音の方向や密度を示すだけでなく、特定の語を際立たせる働きを持ちます。私は、この強調が単なる装飾ではなく、言葉の意味を深めるために意図的に付された可能性に注目しています。これは、聖歌がキリスト教初期の神学者たち ── とりわけ詩編を注解した神学者アウグスティヌス (A. Augstinus, 354-430) ── の聖書解釈と深く結びついていることを示す手がかりとなります。

私の現在の研究テーマは、アウグスティヌスの聖書解釈とネウマによる音楽的強調の関連を明らかにすることです。4世紀から5世紀にかけて活躍したアウグスティヌスは膨大な聖書に関する解釈書を残しました。そして9世紀頃、聖歌がネウマで記録され始めたとき、教会ではまさにアウグスティヌスの思想が広く共有されており、ネウマによる写本を記した人たちも、彼の解釈に通じていたことは言うまでもありません。

興味深いのは、アウグスティヌスが意味を込めて強調した語の多くが、実際の聖歌でもネウマによって際立たされている点です。偶然と片づけるにはあまりに符合が多く、むしろ作曲者や筆写者が言葉の意味を深く理解し、音楽で表現しようとしていた可能性を感じさせます。 もともと聖歌は言葉と音楽の一致を重んじる文化の中で育まれました。言葉に響きを与えることで意味が深まり、祈りが豊かになる ── ネウマによる語の強調は、その思想と見事に重なります。聖歌とは、聖書の解釈が音楽として形を帯びた営みである。私はそのように考えています。

ネウマによる写本に挿入された絵 (SG 390, 13)

グレゴリオ聖歌=グレゴリウス1世 という伝説の起源の一つとなった絵。左がグレゴリウス1世。

小鳥が神から授けられた旋律を、グレゴリウス1世に

囁き、修道士がそれをネウマで書き取っている。

匿名の音楽に宿る人間の息づかい

また、聖歌が作曲者の個性をもたない音楽とされてきた点にも、私は魅力を感じています。現代の音楽では作曲者の名前が作品の前提となりますが、聖歌は匿名の音楽であり、個人よりも共同体の祈りが優先されます。しかし、匿名とはいえ、旋律の細部には確かに誰かの判断や感性が刻まれています。個を超えた祈りの音楽でありながら、その背後に人間の息づかいが静かに残されている ── その二重性は、聖歌を考える上でとても興味深い点です。

学問と演奏が交差する場所

さらに、聖歌研究は学問と演奏の距離が非常に近いことも大きな魅力です。写本を読むだけでは分からないことが、実際に声に出して初めて実感されることが多くあります。ネウマに従って歌うと、ある語の旋律がこう歌われるべきだと自然に感じられたり、逆に違和感を覚えたりします。研究と演奏が互いを照らし合うこの関係性は、私にとって、何よりの喜びです。

千年前の祈りと向き合う喜び

私がグレゴリオ聖歌の謎に挑み続けたいと思うのは、単に未知を解き明かすためだけではありません。千年以上前の人々が祈りを込め、言葉を丁寧に扱い、響きの美しさを追求してつくり上げた音楽が、いまも鮮やかに息づいています。その背後にある思想と創造性を探ることは、精神史をたどる旅でもあります。わずかな記号から当時の音楽家の息づかいを感じ取り、彼らが思い描いた響きを現代に蘇らせる その瞬間、研究者としての私の心にも深い喜びが生まれます。グレゴリオ聖歌には今も多くの謎が残されています。しかし、その謎に触れ、少しずつほどいていく過程こそが、私がこの音楽に惹かれ続けている最大の理由なのかもしれません。

特別寄稿 vol.2 佐々木悠さん ー グレゴリオ聖歌 研究よもやま話(前編) | ブンカッキーネットひろしま ひろしま文化・芸術情報ネット

多くの謎が残るグレゴリオ聖歌と向き合い、わずかな記号から当時の音楽家の息遣いを感じとり、彼らが思い描いた響きを現代に蘇らせる佐々木悠さん。ぜひみなさんもグレゴリオ聖歌の世界に触れてみてください。

※ 佐々木 悠(Yu Sasaki)

宮城県仙台市出身。エリザベト音楽大学にて宗教音楽とオルガンを教えながら、パイプオルガン、チェンバロの演奏活動およびグレゴリオ聖歌を中心とする宗教音楽研究に精力的に取り組んでいる。エリザベト音楽大学大学院で博士号を取得。シュトゥットガルト音楽演劇大学留学、国際グレゴリオ聖歌学会主催グレゴリオ聖歌セミナー修了。研究者として各種研究助成を複数回受け、その成果をまとめた著書を通して、グレゴリオ聖歌の世界を広く紹介している。またオルガニストとして、ドイツにおけるオルガンコンサートに招待されるほか、チェンバロによるバッハ《平均律クラヴィーア曲集》全巻全曲演奏にも挑むなど、国内外で幅広く活躍している。2024年第5回広島文化新人賞、2025年第41回県民文化奨励賞を受賞。