若手アーティストが語る 広島のカルチャーシーン

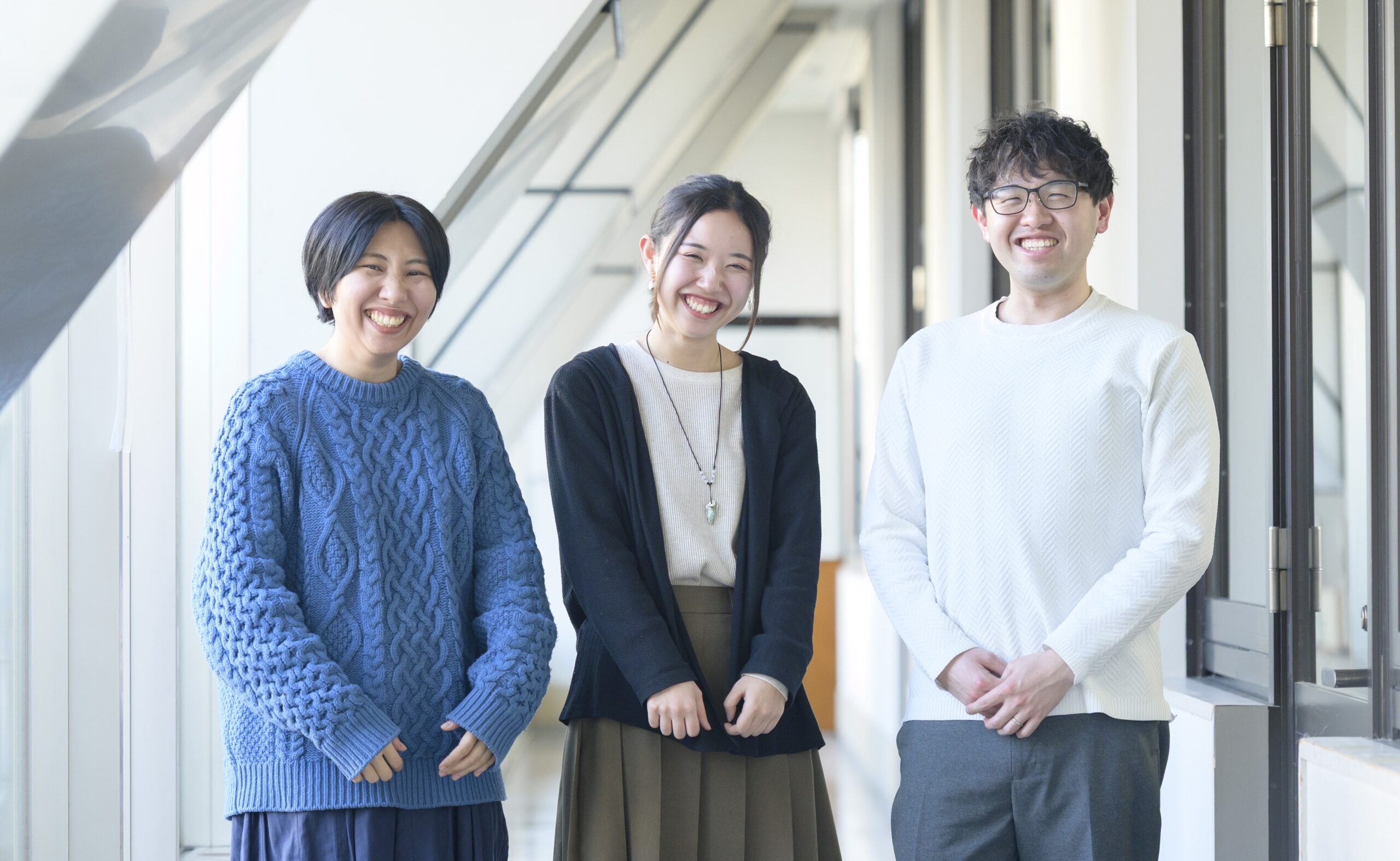

左からアニメーション作家の西原美彩さん、映像作家の笠井美里さん、俳優・ファシリテーターの江島慶俊さん。

広島県内には音楽や美術、芸能などの活動に取り組み、実績を上げている人たちが数多くいます。そういったアーティストたちを応援して県内の文化・芸術の発信に力を入れ、次世代に地域の魅力として訴えていくことが求められています。ブンカッキーネットひろしまの呼びかけで、地元で活躍している若手芸術家3人が集まり、広島のカルチャーシーンをもっと盛り上げるためのアイデアや、アーティスト同士が協働して刺激し合い、新しい表現を生み出すための方策について話し合いました(コーディネーターは劇作家・仁科久美)=敬称略。

盛り上げのために

情報を幅広く届ける工夫を

仁科 最初に、皆さんの活動内容を教えてください。

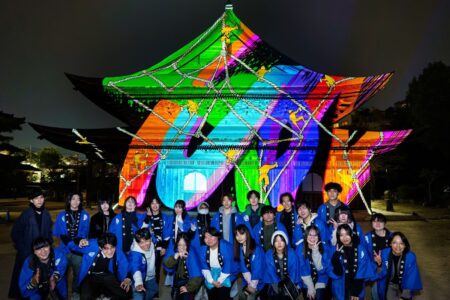

笠井 舞台芸術やインスタレーションで活用する映像などを制作しています。広島市安佐南区を拠点に活動している演劇グループ「シアターレトロマーケット」に所属して、プロジェクションマッピングを使った舞台の映像演出も担当しています。並行して、センサーなどを取り付けて見る人の動きによって作品が変化するインタラクティブアートにも取り組んでいます。

江島 広島市を拠点とする「舞台芸術制作室 無色透明」所属の俳優です。地域に演劇を届ける活動に力を入れ、障害のある方たちとシアターゲームで遊んだり、作品を作ったりする「おきらく劇場ピロシマ」にも、俳優・ファシリテーターとして参加しています。

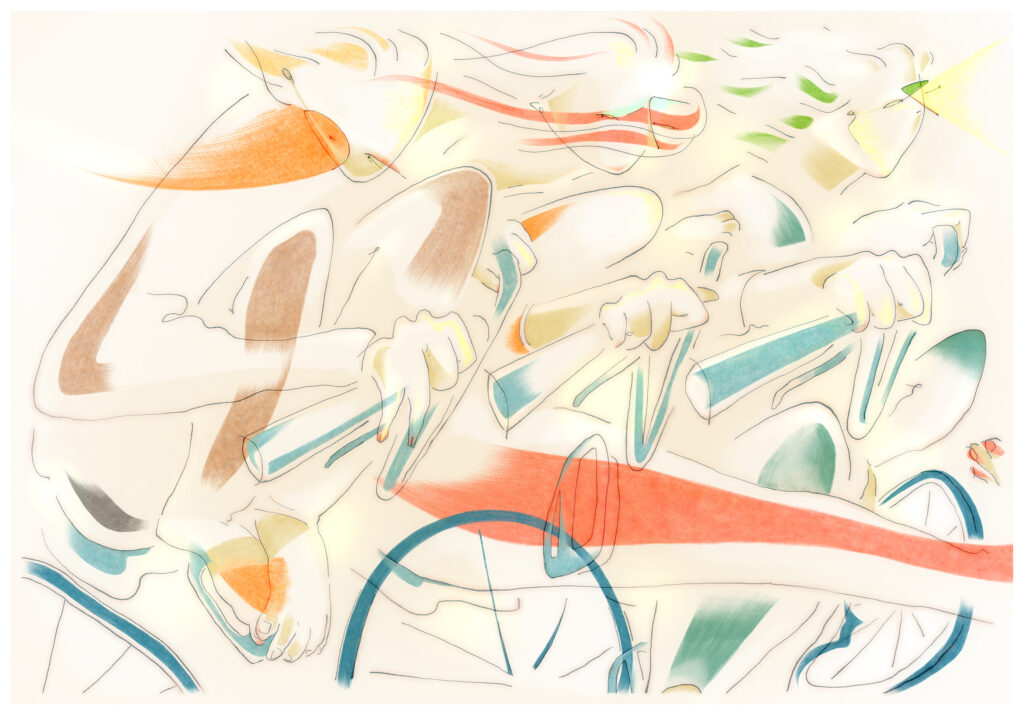

西原 短編アニメーションを手がけています。2024年度からは尾道市立大学芸術文化学部で講師を務める傍ら、自分のアニメ制作や研究に励んでいます。最近では、大好きな神楽を題材にした「鬼、布と塩」(2022年)を制作し、多くの方にご覧いただく機会を得ました。

仁科 精力的に活動されている皆さんの肌感覚で、広島の若い人たちは日常的にカルチャーに親しんでいると感じますか。

笠井 取り組んでいるジャンル以外の分野には、触れる時間やタイミングが多くないというのが実情ではないでしょうか。私自身、行きたい公演やイベントの日程が重なることもあり、思うようにいかないことがよくあります。

西原 大学で教えている学生たちは、映画や音楽ライブなどのカルチャーに高い関心を持っていると感じています。ただ、頻繁に利用する交流サイト(SNS)などのアルゴリズムの影響なのか、興味がある分野以外の情報が遮断されている可能性があるように感じます。

江島 勤務先の方たちが僕の出演作品を見に来てくださって、とてもありがたいです。感想を通じて、きっかけさえあれば、「劇場に行ってみたい」「演劇を見てみたい」と思う人は潜在的にいると感じています。ただ、面白いと確証のないものに時間やお金を費やすのは難しいと感じる人も多いのではないでしょうか。

仁科 一般の皆さんに、広島の芸術や文化にもっと触れてもらうためのアイデアはありますか。

西原 私たちが通勤や通学などで行き来する駅やバス停など公共の場所に、大きめのポスターなどカルチャーの告知を掲示するエリアがもっとあればいいなと思います。身近な場所を活用して、皆さんが自然に目にして気になっていくようなスペースやデジタルサイネージが増えてほしいです。

笠井 「情報がほしい人に届いていない」という課題があると感じています。美術では、展示の告知などを紹介するサイト「Hiroshima Art Scene(ひろしまアートシーン)」があり、簡単にアートの情報が得られて便利です。多彩なジャンルの告知などが1カ所に集まっていて、そこを見れば旬の情報が把握できるプラットフォームがあればいいなと思います。

江島 芸術祭を開催すれば、皆さんのカルチャーに対するハードルが一気に下がるのではないでしょうか。僕は英国・エディンバラの演劇祭に行ったことがあって、感動しました。街のあちこちで、フリンジ(公式プログラムとは別に開催される自由参加型イベント)のパフォーマンスが見られるので、街を歩くだけで楽しいんです。公共施設では、正式に招待された上質な演目も楽しめます。多様なジャンルを包括した芸術祭を1カ月ほどの間、広場や道も含めた街全体を会場にして開催すれば、多くの人が集まり、芸術の力を借りて広島の魅力を発信することもできます。

笠井 JR横川駅周辺で開かれる、美術を中心とした「横川まちの芸術祭」など、既存のイベントを基に規模を広げていくのも良いですね。芸術祭なら、これまで興味のなかった分野にも触れる機会ができます。

交流の場を増やして

コラボのきっかけに

仁科 広島のカルチャーシーンを盛り上げるためには、活躍している皆さんがつながり、協働していく取り組みも必要ですね。他ジャンルとのコラボ経験があれば、メリットを教えてください。

西原 「鬼、布と塩」は、モチーフとなった神楽の皆さんとのコラボによって生まれた作品といえますね。神楽の演舞や練習を見てインタビューをさせてもらった他、作品の音楽収録では、神楽団の元メンバーに演奏していただきました。2023年に広島市立大学で作品の上映や個展を開いた際には、神楽の方にも見てもらってご意見をいただきました。アニメーションによって神楽を語る場が生まれ、その魅力が遠くに届いていけばうれしいです。

笠井 演劇でプロジェクションマッピングの映像演出を見た音楽やダンスなどの方たちから、「うちでも」とお願いされることが増えてきました。私のような映像表現の取り組みが、広島ではまだ少ないこともあると思いますが、これまで関わったことのなかった分野の人たちとつながっています。コラボの最大のメリットは、お互いの表現を大きく広げられることではないでしょうか。ジャンルが異なるからこそ、自分とは違う視点に触れられる利点がありますね。

江島 僕は大学時代に、俳優として子ども向けの演劇作品に参加しました。その時、プロのピアニストにも出演していただき、音楽や効果音を舞台上で生演奏してくださいました。子どもたちは演劇と音楽の両方を楽しめ、僕自身も非常に刺激を受けました。

仁科 先ほどの話を踏まえ、ジャンルを超えて、コラボしやすい環境をつくるためにはどうすればいいでしょうか。

江島 アーティスト同士が互いの創作現場を気軽にのぞける機会があればいいなと思います。福岡市内には、中学校だった場所を活用したアーティストの成長・交流拠点施設「Artist Cafe Fukuoka」があり、スタジオやギャラリー、コミュニケーションスペースを備えています。アーティストがジャンル問わず出入りできる交流の場があると、出会いのチャンスが広がりますね。

笠井 美術に限っていえば、2024年11月にオープンした「ART BORN HIROSHIMA(アートボーンひろしま)」(中区)がありますね。8階建てのビルが、ギャラリーやアーティストのアトリエとして活用されています。美術だけでなく、さまざまな芸術に関わる人たちが利用できる施設があればいいですね。

西原 そういった意味では、大学は良い環境ですね。一人でいるよりも、近くに人の気配がある方が作業がはかどり、気分転換にもなります。別のジャンルではあっても、同じようにクリエイティブな活動をしている人が身近にいるのは精神的にもありがたいです。笠井さんとはもともと知り合いで、制作の上でコラボをしていなくても、おしゃべりしたり、取り組んでいる作品を見せてもらったり、といった関係性は心強いです。

集客力や施設、活動費が

アーティストの悩み

仁科 皆さんが活動を続けていく上での課題はありますか。

笠井 集客力についてもっと考えていかなければと感じています。予算をかけて立地のいい場所でライブや公演を実施しても、開催そのものがゴールになって集客できなければ意味がありません。主催者側はSNSなどで情報を上げていますが、多くの人の目に留まらないまま流れてしまうケースもあると思います。常連のお客さんだけでなく、「初めての人」をどれだけ集められるかが課題です。

江島 「ハコ」の問題を実感しています。所属している無色透明が管理している「山小屋シアター」(西区)は、広島では数少ない100席以下の小劇場です。しかし、老朽化が進んでいます。一方で、公共ホールは設立間もない劇団にとってはハードルが高いと感じています。

劇場は観客の見る目を育て、地域の作り手も成長させて芸術の土壌を育みます。母校の四国学院大学にはキャンパス内に劇場があり、良い循環が生まれています。そういう場が広島にもほしいです。また、稽古場を確保するのが大変です。公民館などは部屋数も限られ、他の団体と取り合いになります。

西原 他のアニメーション作家の話ですが、制作のオーダーがあっても労働力と報酬がマッチしないことがあると聞きます。自主制作をする場合も、制作費を自分で全て担わなくてはいけません。経済的な部分はアーティスト共通の悩みで、どうクリアしていくのかが課題ですね。例えば、作家たちがグループで上映会などを企画し、協力してグッズの制作や販売に取り組めば、新たなアートマーケットの場が生まれます。貴重な活動費を得ることもできるのではないでしょうか。

仁科 貴重なアイデアやご意見を、ありがとうございました。

※コーディネーターのプロフィル

にしな・くみ 1990年中国新聞社に記者職で⼊社。2010年から中国新聞グループ・メディア中国編集部に勤務。編集者・ライターとして広告の制作、新聞記事の執筆などを続けている。戯曲については2017年から、アステールプラザの演劇学校劇作家コースで学び始める。本格的な⻑編執筆は2022年から。同年、講座で執筆した「わたしのそばの、ゆれる⽊⾺」が第28回劇作家協会新⼈戯曲賞佳作

【アーティストの今後の活動予定】

笠井さん

・5月3~6日、海でつながるアートウォーク(竹原会場/竹の駅)での映像作品展示

・5月24日、プレパラート コンサート2025(コジマホールディングス西区民文化センタースタジオ)で映像演出参加

江島さん

5月31日〜6月1日、広島アクターズラボ演技育成科演劇公演「となりのすみか」(山小屋シアター)に出演

西原さん

十二神祇神楽を題材とした短編アニメーション制作に取り組んでいる

文/仁科久美 写真/清水武司