特別寄稿 vol.2 佐々木悠さん ー グレゴリオ聖歌 研究よもやま話(前編)

特別寄稿 佐々木悠さん

エリザベト音楽大学准教授の佐々木悠さんは、グレゴリオ聖歌を中心に西洋音楽の源流を研究し、教育・演奏活動を通してその魅力を伝えています。今回は、グレゴリオ聖歌についてご寄稿いただきました。前後編でお届けします。

唐突ですが、みなさんは「解釈学(hermeneutics)」という言葉をご存知でしょうか。日本ではあまり耳にする機会がないかもしれません。けれども、この概念こそが、実はグレゴリオ聖歌研究の醍醐味をつくり上げる大切な柱の一つです。過去に残された声をどのように読み解き、現代の私たちがどのように意味づけるのか。そうした営み全体が、まさに解釈学の領域と深く関わっています。

なぜグレゴリオ聖歌に惹かれたのか

私がグレゴリオ聖歌(Gregorian chant)に強い関心を抱くようになったのは、ひとつの違和感がきっかけでした。というのも、聖歌がしばしば西洋音楽の源と紹介されるたびに、どこか釈然としない思いを拭えなかったからです。果たして、長大で多様な音楽史を一つの起点へ還元することが本当に可能なのだろうか。なぜ、数ある聖歌伝統のうち、この一系統だけが特別視されてきたのか。こうした疑問は、オルガニストとしてステージに立つときにも、研究者として資料に向かうときにも、常に私の中に息づく問いとして存在し続けました。そしてその問いこそが、過去を解釈する姿勢を育て、聖歌に向き合い続ける大きな原動力となったのです。

ネウマ neume

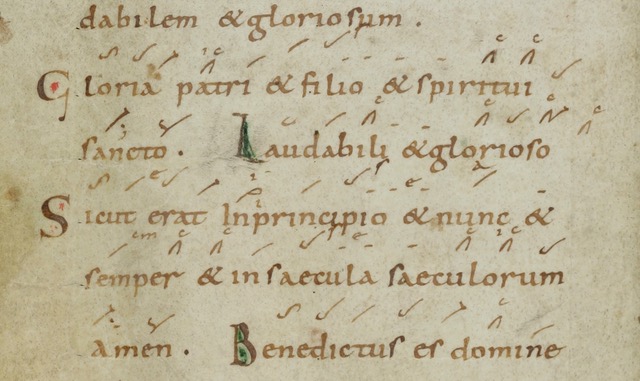

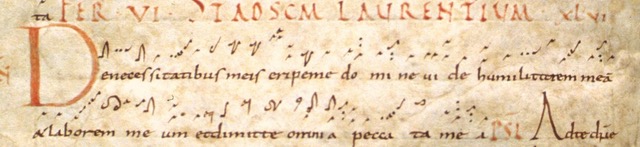

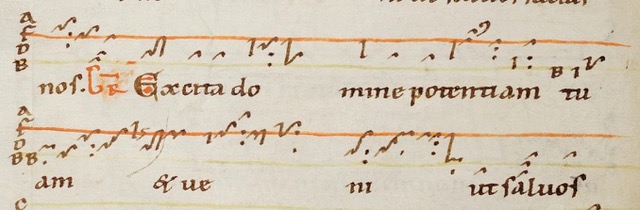

私たちが今日グレゴリオ聖歌と呼んでいる歌の源流は、9世紀頃のフランク王国にさかのぼります。8世紀中頃、ローマからアルプスを越え、フランク王国に聖歌隊が招かれたという記録が残っていますが、その際に歌われた旋律を直接伝える資料はほとんどありません。当時の音楽文化の主体はあくまで口頭伝承であり、膨大なレパートリーが歌い手たちの記憶の中に蓄えられ、儀式の場で再現されていました。歌詞は記録されても、旋律は書き留められず、声と記憶がすべてを支えていたのです。 やがて9世紀末から10世紀頃になると、歌詞の上に「ネウマ neume」と呼ばれる記号が書き添えられるようになります。これが楽譜の始まりと説明されることもありますが、ネウマは現代のような音高を正確に示す記譜ではありません。むしろ、空間の中に響くサウンドの軌跡を捉えた記録であり、すでに旋律を知っている歌い手に向けて、どのような抑揚や密度で歌うのかを思い出させるための手がかりとしても機能していました。そこには言葉のアクセント、声の方向性、息の流れ、音の密度など、多層的な情報が凝縮されています。

ラテン語の上にネウマが記されている。

スイスのザンクト・ガレン修道院に残されている。

フランスのランで書かれた。

図1とは形状の異なるネウマが見られる。

オーストリアのクロスターノイブルクで書かれた。

図1や図2と異なり、音の高さを表す線が見られる。

12世紀には現在の線譜 (四線譜や五線譜) のシステムが

用いられていたことが分かる。

聖歌研究の魅力

私はこの書かれたものと書かれざるものが接する境界にこそ、聖歌研究の核心があると考えています。記譜は必ずしもすべてを伝えてはくれず、むしろ何が書かれていないかを理解することが重要になります。これはバッハ (J. S. Bach, 1685-1750) をはじめ、あらゆる古い音楽資料にも通じる観点です。書かれた音符の背後には、当時の文化的・身体的前提が広く潜んでいます。それを読み解くには、写本の分析だけでは不十分です。当時の演奏の習慣、言語、歴史、キリスト教神学、さらには実際に歌う身体感覚など、複数の視点をもって初めて、千年前の歌い手の世界が立ち上がってくるのです。時代を超えて声が響き始めるような瞬間があり、その体験こそ私が聖歌研究に魅せられている理由の一つです。

「西洋音楽の源」は本当か

では、なぜグレゴリオ聖歌は西洋音楽の源と呼ばれるようになったのでしょうか。これは必ずしも音楽的必然の結果ではなく、むしろ歴史的選択の積み重ねと言えます。中世ヨーロッパには、ローマ以外にも地域性豊かな聖歌伝統が数多く存在していました。しかしフランク王国は政治的な統一を進めるなかで、ローマの教会における儀式や伝統を積極的に採用しました。それは宗教的な権威と政治的な意図が結びついた決断でもあったのです。

8世紀中頃に行われたローマからの聖歌の導入と、その後に進んだネウマによる記録化は、まさにそうした動きの中で生まれてきたものと考えられます。さらに「グレゴリオ聖歌」という名称も、フランク王国が聖歌統一を進める過程で、教会儀式や聖歌の祖として伝えられた教皇グレゴリウス1世(Gregorius I, 540頃〜604)の権威を借りるために付けられたとされています。 このように、聖歌が源であるとみなされる背景には、音楽そのものの精緻さだけでなく、政治的意図や文化的状況、教会史の動きが複雑に絡み合っています。こうした視点から眺めると、西洋音楽の源という言葉は単なる歴史的事実を記述したものではなく、後の時代に構築された一つの物語として形づくられた概念であることが見えてきます。とはいえ、私がグレゴリオ聖歌に惹かれているのは、歴史的構造に興味があるからだけではありません。その音楽がもつ独自の美しさ ── 単旋律ゆえの透明感、言葉と旋律が自然に呼吸する構造、自由な時間の流れ ── は、他のどの音楽にもない味わいがあります。単純でありながら深く、静かでありながら豊かに響くその音楽は、千年以上の時を超えて今日の私たちにも新鮮に触れ、聴き手・歌い手双方の内面に静かな変化をもたらしてくれます。

グレゴリオ聖歌セミオロジーとリズム解釈』

2021年に出版した執筆者による本。

グレゴリオ聖歌-研究のよもやま話(前編)いかがだったでしょうか?

後編でも聖歌の魅力を存分に語っていただきます。お楽しみに!

※ 佐々木 悠(Yu Sasaki)

宮城県仙台市出身。エリザベト音楽大学にて宗教音楽とオルガンを教えながら、パイプオルガン、チェンバロの演奏活動およびグレゴリオ聖歌を中心とする宗教音楽研究に精力的に取り組んでいる。エリザベト音楽大学大学院で博士号を取得。シュトゥットガルト音楽演劇大学留学、国際グレゴリオ聖歌学会主催グレゴリオ聖歌セミナー修了。研究者として各種研究助成を複数回受け、その成果をまとめた著書を通して、グレゴリオ聖歌の世界を広く紹介している。またオルガニストとして、ドイツにおけるオルガンコンサートに招待されるほか、チェンバロによるバッハ《平均律クラヴィーア曲集》全巻全曲演奏にも挑むなど、国内外で幅広く活躍している。2024年第5回広島文化新人賞、2025年第41回県民文化奨励賞を受賞。