特別寄稿 vol.1 野毛幸司さんー備後福山城の沼へようこそ!

特別寄稿 野毛幸司さん

広島県立文書館文書調査員、福山城博物館友の会理事として、備後福山城の研究活動やその魅力を伝える講演活動を精力的に行っている福山市在住の野毛幸司さんに寄稿していただきました。

「備後福山城に行ったコトありますか?」

皆様、はじめまして。広島県立文書館文書調査員の野毛幸司(のも・こうじ)です。

この質問、たぶん福山市内の方だと「子どもの頃に行った」とか「花見で行った」とか、「最近行ってない」や「新しくなってから行ってない」という答えが、ほとんどではないでしょうか?

福山駅が元々備後福山城の城内なんだから、「福山駅を利用したら備後福山城に来ている」なんて飛躍した見方も、まあ出来ますが、それじゃあ「駅から近いだけの城」で備後福山城の魅力は伝わらないんじゃないかしら。

ぜひ一度、新幹線や電車を降りて、駅前に遊びに行ったついででも構いません。備後福山城へ一歩踏み入れてみてください。

自己紹介

これから長々と話す前に自己紹介が遅くなりました。

備後福山城の研究を続けて30年、広島県立文書館文書調査員の野毛です。

まず、「文書調査員って何?」って思った方も多いと思いますが、この地域に眠る歴史的な資料の所在確認をして、広島県に報告するのが仕事です。地域の歴史をつむぐ「市史」や「町史」を編纂する際の基礎的なデータベースになるわけです。古い資料をお持ちでしたら、お気軽にお知らせください。

さて、30年研究しているとなると老齢の方と思われがちですが、この界隈では、わりと若い部類です。何故なら小学校の高学年から調べはじめたからなんです。備後福山城の天守は戦災によって焼失するんですが、焼ける前の天守がどういった構造だったか? ちょっと気になって調べはじめたら沼で今にいたります(切実)

では、この沼に皆様を御案内いたしましょう♪

備後福山城の魅力

昨年、「備後福山城の魅力」と題して講演会を行いました。伏見櫓についての新発見を中心にお話をしたのですが、縁あってゲストとして伏見城研究の第一人者で京都府立京都学・歴彩館の若林正博先生に福山市へお越しいただきました。

詳細はYouTubeを御覧いただくとしまして、「最新鋭の天守」と「最古級の櫓」が共存するのが備後福山城であると申し上げました。

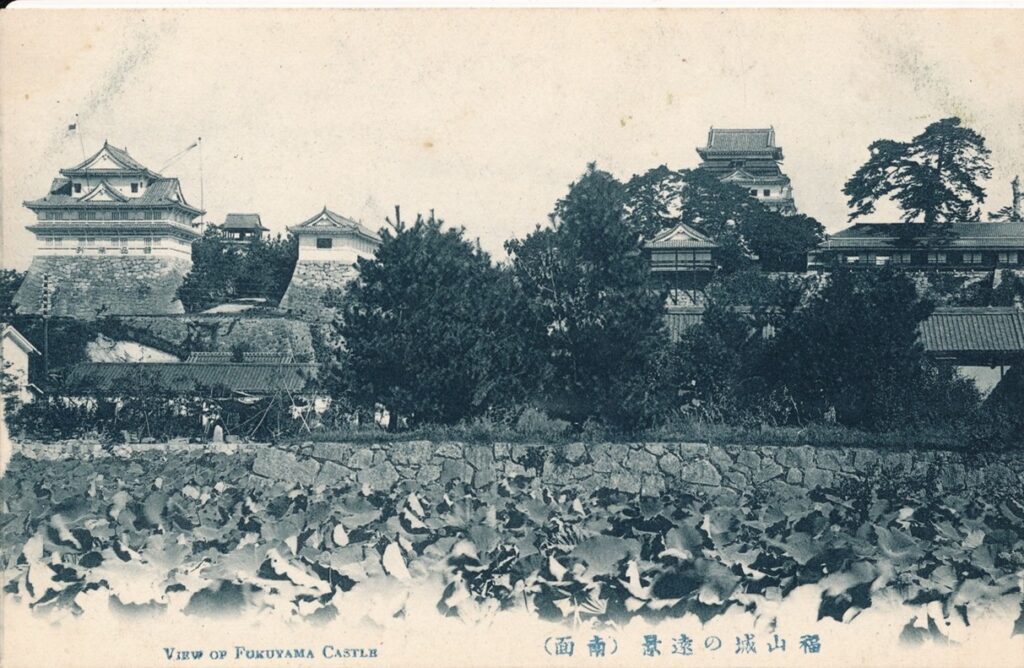

備後福山城とは?

元和五年(1619年)西国鎮衛と言って、九州はじめ中国地方の外様大名が反旗を翻し攻めて来ないための抑止であったり、有事の際は最前線の基地として機能する城郭を築くため配置されたのが水野勝成公です。勝成公は徳川家康の従兄弟にあたり、当時の二代将軍秀忠の信頼も厚かった。そのため、伏見城の建物を下賜して築城の援助としています。

当時のこの地域は野上村と呼ばれる肥沃な農村地帯で、23軒の農家と常興寺というお寺のある山がありました。ここに備後福山城は新たに築かれました。福山の城下町経営はまったくゼロからのスタートだったのです。

それでは備後福山城の建造物について見てみよう。

――天守

備後福山城天守には、どういった特徴があるのか?

ご存知の方も多いかと思いますが、一番の特徴は天守北面の「鉄板張り」!! 日本中探してもこんな壁は皆無でしょう。

福山市制50年記念の1966年に天守が再建された時、なぜか北側の鉄板は省かれてしまったんです。鉄板は元々あったのだから「復元した方がいい」との意見もあったようですが、当時は正確な復元というよりも、「若干のデフォルメが入るのもまた良し」といった考え方だったようで、最上階には朱色の欄干に二つの火灯窓。白い格子窓など。わりと自由な時代ですよね。

しかし築城400年の好機、「令和の大普請」として外観を旧態に近付ける改修が行われした。これによって北側の鉄板も再現されたんですが、なんせ張られていた鉄板に関する資料が無いわけで、福山市も大変苦労されたようですが、市内で発見された鉄板によって弾みがつき無事に再現される事となりました。この鉄板張りの天守は北側からじゃないと見れないので、ぜひ新幹線を降りて見に来てもらいたいものです。

さて天守について書き続けると、このまま終わりそうなのでもうひとつだけ。「最新鋭の天守」と書きましたが、天守建築の最後期に技術が熟し、世の中が安定しはじめた時期だからこそ成し得た業で、焼失前には名古屋城天守の次と称されました。いわゆる「層塔式」に分類される備後福山城天守ですが、隅に立って見上げると軒の隅は直線となり、まるで五重塔のよう。これは上階へ行くに従って、各階の平面が間口と梁行ともに同じ値で減って行くためで、相当な技術を要したもので、当時の技術力を物語っています。

――伏見櫓

備後福山城における一番重要な建物は、京都伏見城から移築された伏見櫓と言っても過言ではないだろう。

簡単に説明しますと徳川幕府最初期の重要な城郭である伏見城の遺構であるという点です。全国各地に伏見城遺構との伝承を持つ建物はありますが、伏見櫓は記録とともに「松ノ丸ノ東やく(ら)」の刻字という物的証拠が残っているのです。実は、昭和の修理前には同様の刻字がもう一箇所残っていましたが、残念ながら交換されたようで現在は失われています。

昨年、この伏見櫓について、伏見城の天守である可能性を発表しましたが、より多くの資料を求めて、今後も調査検証を続けて行きたいと思います。

――御風呂屋

備後福山城の本丸中央に位置し、その景観に異彩を放っているのが「御風呂屋」です。現在は「御湯殿」と呼ばれていますが、記録を見る限り本来は「御風呂屋」が正確な名称です。

この「御風呂屋」も伏見城から移築したと伝わっているんですが、何よりも特徴的なのが石垣から2メートルほど飛び出した「懸造(かけづくり)」と言われるスタイル‼︎ 有名なところで言えば京都清水寺の舞台も「懸造」なんですが、城郭建築ではわずかに仙台城の御殿などの一部に見られる極めて珍しいものです。また「御風呂屋」の「懸造」で特殊なのは、本来だと柱が地面まで延びるのですが、方杖のように石垣へ斜めにかかっています。これは大変珍しく同様の事例がありません。

この御風呂屋はその名の通り「蒸風呂」(サウナ)があり、湯上がりの涼をとる物見の部屋を設けてその上段が懸造となるんですが、攻められそうで危ないと思いませんか? 絵図を見ると、石垣から張り出すコトによって横矢がかかり、左右を攻撃するコトが出来るのです。実は有事の際には有効な、実戦的な建物であったとも考えられます。

流石は水野勝成公。抜かりないですね。

――鏡櫓文書館

残念ながらこの文書館の存在をご存知の方は少ないかも知れません。いわゆる古文書と云われる歴史的な資料を数多収めています。

しばらく開館していない時期が久しかったんですが、最近はミニ展示を行なって収蔵資料を公開しています。戦前の郷土史家先生が寄贈した資料や福山藩士旧蔵の文書、色々な資料が収められ郷土史研究の一助となっています。

私が文書館に通い出したのは中学校の頃だったと思います。はじめの頃、文書館に詰めていた方は年配でしたが、少しして女性の方に変わり、色々と調査を手伝ってくださいました。備後福山城に関する多くの資料を閲覧する機会を得て、今の自分の基礎はここで生まれたのだと思います。

ぜひ一度のぞいてみてください。幕末が専門の真面目な学芸員さんが出迎えてくれます。

今後の活動

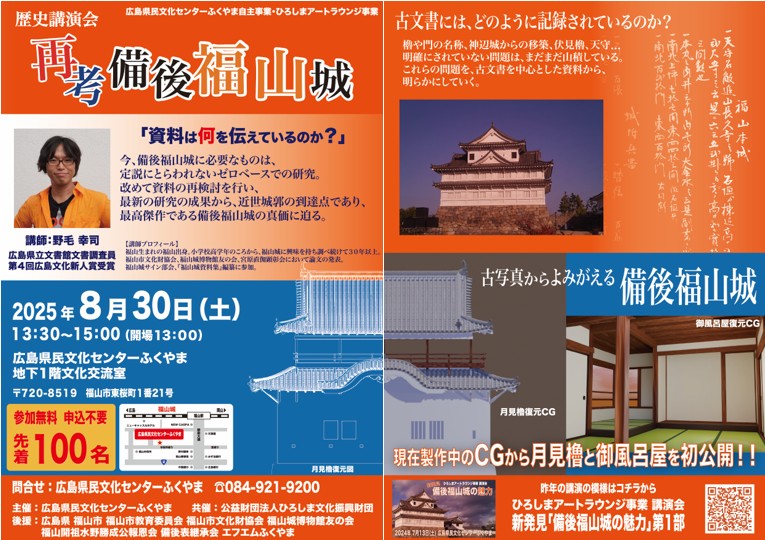

2025年8月30日(土)13時30分から「歴史講演会 再考備後福山城」と題してお話させていただきます。今回は製作中のCGから月見櫓と御風呂屋を初公開いたします♪

終わりに

以上のように長々と語りましたが、まだまだ足りません(苦笑)

この記事を読んで、もし備後福山城へ行ってみたいと思われた方は、ぜひ福山城博物館ボランティアガイドを御用命下さい!! 楽しく詳しくガイドいたします!!

備後福山城の課題は研究不足が挙げられます。これは定説に固執し検証して来なかったためでもあります。

より多くの方に興味を持っていただき、色々な角度から検証することによって、新たな発見があるかも知れません。

まだまだ分からないコトだらけです。新たな発見があなたを待っています!!

ぜひ一度お越しください!!

※プロフィール

野毛幸司(のも・こうじ) 福山市在住。小・中学生時代から福山城に関心を持ち、現在も会社員のかたわら、福山市文化財協会、福山城博物館友の会など、いくつもの文化団体に加入し、独自に研究活動を行っている。

福山城に関する資料を収集し、「福山城博物館友の会だより」(発行:福山城博物館友の会)、「文化財ふくやま」(発行:福山市文化財協会)へ定期的に論文を寄稿。史跡福山城跡サイン整備作業部会に参画した2022年には、櫓の名称が1世紀誤読されていたこと及び経緯を解明した実績がある。また、福山城ボランティアガイドや講演会を行い、福山城の魅力を広く紹介している。